こんにちは、望クリニック副院長・AKA‐博田法指導医の住田憲祐です。

「歳だから仕方ない」

時々患者さんから聞く言葉です。

医師から言われたという患者さんもいらっしゃいます。

この言葉には「あきらめましょう」というニュアンスが含まれています。

言われた時は、きっとガッカリしたことでしょう。

では、本当にあきらめなければならないのでしょうか?

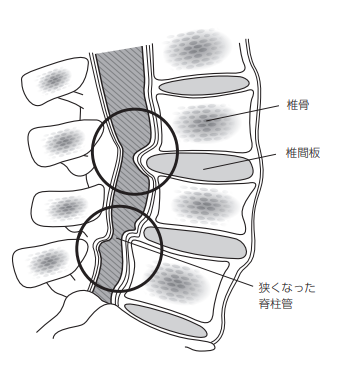

たしかに、頭髪が白くなったり、皮膚の皺が増えたりする様に、関節も老化します。

一般的には、40歳を過ぎると関節も老化が始まると言われています。

つまり、関節の軟骨がすり減り硬くなってくるのです。

そのため、若い頃と比べると、御高齢の方は痛くなりやすく、治りにくくなります。

しかし、年齢だけで痛くなるわけではなく、ちゃんと良くなる方もいらっしゃいます。

また、治療すると楽にはなっても再発を繰り返し、完全には治りきらない方もいらっしゃいます。

関節が原因であっても、元の若い頃のように滑らかに動く関節には戻りきらないのです。

では、完治しなければ治療の意味がないかと言うと、そうではありません。

定期的に治療を続けることで「関節のお手入れ」が出来ます。

コレにより、痛みを少ない状態で保てたり、さらに悪化することを防ぐことが出来ます。

例えば、治療をして今の痛みが3分の1になったとします。

痛みは減っても完全には治っていません。

しかし、日々の動作は以前より楽になったと感じられるでしょう。

痛みの為にほとんど歩けなかった方が、治療して大分楽になり、旅行できたというケースはしばしばあります。

完治はしていないが、前よりいろんなことができるようになっているのです。

完治を目指して治療をしていくことは当然です。しかし、それが難しい場合もあります。

この場合、時々治療をすることで、手術をすることなく、自分の骨で生活出来たり、痛みを少ない状態に抑え込み趣味等を楽しむことが出来たりします。

「治る」「治らない」という考え方以外に、「痛みや痺れをより少ない状態でコントロールする」という考え方も取り入れて頂けたらと思います。