「腰痛難民」という言葉をご存知でしょうか? これは、腰痛治療を続けても良くならず、病院を転々とする患者さんのことです。

腰痛人口は3000~4000万人といわれ、成人の90%が一生に一度は腰痛を経験すると言われています。

中には、手術を受けても改善しないケースも少なくありません。 整形外科で「手術で良くなる」と言われ、術後も「成功した」と言われたのに、痛みが再発するケースもあります。

なぜこのようなことが起こるのでしょうか?

長期化する腰痛の原因

一般的に整形外科では、レントゲンやMRI検査で異常が見つかると、それを腰痛の原因と判断し、手術を勧めることがあります。 しかし、画像で見つかる異常が必ずしも痛みの原因とは限りません。

例えば、腰椎椎間板ヘルニアと診断されて手術を受けても、痛みが改善しないケースがあります。 これは、ヘルニアが痛みの原因ではなかった可能性があるからです。

また、画像診断で異常が見つからなくても、痛みが長期化することもあります。 このような場合、痛みの原因は画像ではわからない部分にある可能性があります。

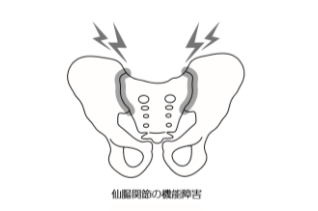

特に、仙腸関節機能障害は、レントゲンやMRIなどの画像で診断できません。その為、腰痛の原因として非常に多いにも関わらず、一般的な整形外科で診断、治療されることがほとんどないようです。

住田憲祐のアプローチ

私は、 なかなか治らない腰痛は、まず仙腸関節が痛みの原因かどうかを見極める事が重要だと考えております。なぜなら、仙腸関節機能障害について専門とする医師がほとんどいないため、見逃されている事がほとんどだからです。

仙腸関節機能障害の診断、治療にはAKA-博田法という徒手療法を行います。

治療頻度は2~4週間に1回程度、治療そのものはやさしく行い痛みもありません。高齢者でも安心して受けられる治療です。

仙腸関節が腰痛の原因かどうかを見極めるには、多くの場合5回程の治療が必要になります。

諦めないでください

「もうどこに行っても治らない」と諦めている方、仙腸関節機能障害についてみてもらった事がなければ、腰痛がよくなる可能性があります。ぜひ一度当院にご相談ください。