こんにちは、望クリニック副院長・AKA-博田法指導医住田憲祐です。

本が西村書店さんより出版されます。

題名は『腰痛ドック』です。

この本は、副院長住田憲祐が、日刊スポーツで2016年12月から2017年3月にかけて監修した。『その痛み、治すのは整形内科医』のコラムを元に私と私の父住田憲是が加筆修正を加えたものです。

この『腰痛ドック』は、どのような方に対する本かと言いますと、

一度整形外科に受診したことがある方、手術を検討している、また手術を一度したがあまりよくならなかった。このような経験をお持ちの方に是非読んでいただきたい内容になっております。

おおまかな内容は、整形外科や色々な民間療法を行っても、なぜ腰痛が治らないのか。

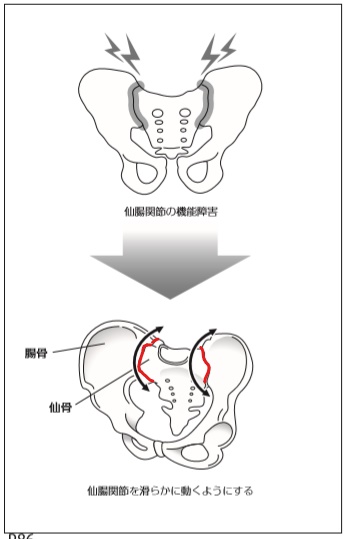

整形外科でのレントゲンや、MRI等の画像検査では、原因をつきとめられる腰痛は実はほとんどなく、整形外科で診断できない腰痛の原因として『仙腸関節の機能障害』があること。

仙腸関節の関節機能障害の診断、治療の方法である、AKA-博田法の紹介

実際にAKA-博田法を受けた患者さんの紹介

特に腰部脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアの手術を検討している方は、手術をする前にこの部分だけでも一度読んでいただけたらと思います。

また、骨盤にある仙腸関節の動きの視点からみた、セルフケアの方法についても書いています。筋トレやストレッチをすることは、腰痛を改善するどころか悪化させることがあります。

仙腸関節の機能障害のセルフケアについて書いてある書籍はほとんどありませんので参考になると思います。

現在整形外科では、腰痛の85%以上は非特異性腰痛と言われ、原因がわかっていません。運よく、腰痛の治療がうまくいった方はよいのですが、上手くいっていない方は自分の腰痛の原因にあった、治療を探さなければいけない現状にあります。

この腰痛ドックで仙腸関節について知識を深めていただき、なかなか治らない腰痛を良くする糸口となれば幸いです。

以上、望クリニック住田憲祐でした。